Начало здесь.

Арнольд Пауль Сювалеп

В 1293 году шведы выстроили на финском побережье Выборгский замок, который взял под контроль русскую торговлю, проходившую через устье реки Невы, и угрожал таким образом разорить торговлю немцев. Это обстоятельство, в свою очередь, усилило значение нарвского торгового пути. В 1294 году Нарва уже превратилась в большую деревню с церковью. В этом же году сын Дитриха фон Кивеля, который, вероятно, получил при крещении такое же имя, как и его отец, предпринял попытку возвести на правом берегу реки укрепление, заложенное еще его отцом, но и на этот раз она не удалась. Русские перешли реку и сожгли дотла «великое село» Кивеля – Нарвиа.

Усиление значения нарвского торгового пути привело к тому, что торговые города Северной Германии во главе с Любеком начали один за другим требовать от датского короля привилегий для торговых поездок через Эстляндию к берегам реки Нарвы и далее в русские земли. Иноземные купцы, получившие от короля привилегии для торговли на реке Нарве, угрожали серьезной конкуренцией таллиннскому купечеству. Чтобы удержать этот важный торговый пункт в своих руках, был единственный надежный путь – превратить Нарву в город. В тогдашнем городе население было защищено от конкуренции иноземных купцов.

Прибывшее на берега реки Нарвы купечество из Таллинна, в руки которого тем временем отошли земельные владения Кивеля, и стало, по-видимому, тем фактором, который с согласия датских властей превратил Нарву в город. Появление нового города происходило обычно на основании привилегий, выданных королем или его представителем. Эта привилегия нам в данном случае неизвестна, о ней не существует никаких следов даже в самых старых документах, касающихся истории Нарвы. Во всяком случае, первые права, полученные городом, были настолько неопределённы, что даже составители официальных документов не знали, считать ли Нарву городом, обладающим всеми правами города, или городком, права которого были ограничены. Даже в документах первой половины XIV века его называют то civitas – город, то oppidum – городок. В кругах таллиннского магистрата, а также в самой Нарве поздней было распространено мнение, что первые права города были предоставлены Нарве во время правления короля Вальдемара IV в 1345 году.

Чтобы удержать этот важный торговый пункт в своих руках, был единственный надежный путь – превратить Нарву в город.

Превращение Нарвы в город произошло между 1307 и 1319 годами, во время правления короля Эрика VI, как это можно заключить из привилегии 1345 года. Во всяком случае, во время образования города прежде всего думали об обеспечении прав таллиннского купечества, чтобы они на берегах реки Нарвы могли пользоваться теми же правами самоуправления и самоорганизации, что и у себя в Таллинне. Потому что в привилегии датского короля Вальдемара от 1345 года было ясно сказано, что права были предоставлены «нашим дорогим дедом, королем Дании» (т.е. Эриком VI) «нашим любимым таллиннским гражданам». На основании этой выданной гражданам Таллинна привилегии и был, по-видимому, образован первый орган самоуправления Нарвы – магистрат, созданный из осевших в Нарве купцов – членов таллиннской Большой гильдии. Магистрат действовал, ве – роятно, под председательством комтура замка, и его основной задачей было разрешение споров и недоразумений, возникавших между купцами, и осуществление суда. Наряду с этим, конечно, нужно было регулировать торговлю, общественную безопасность и обеспечивать оборону города.

Естественно, что у купечества, осевшего здесь на продолжительное время, довольно скоро стали ослабевать связи с родным городом, таким образом, они стали жителями Нарвы (бюргеры) и в городе стало возникать свое купечество. В документах таллиннского магистрата 1332 года уже отмечается некто Бернхард де Нарвиа, т.е. Бернхард из Нарвы, по-видимому, нарвский купец, жена которого имела недвижимость в Таллинне. В документах 1336–1342 годов снова упоминается Флорекин де Нарвиа, которого можно, вероятно, отождествить с Флорекином де Эрменнове, о котором известно, что он торговал в Нарве. Он имел связи со Стокгольмом, ввозил в Швецию рожь, а привозил оттуда металлы.

Для развития Нарвы большим препятствием было её местоположение на границе, из-за которого она, в случае возникновения войн, сразу превращалась в поле сражений. Не вызывает сомнения, что новый город был сожжен в 1323 году псковским князем Давидом, который со своим войском перешел реку Нарву и разграбил земли вплоть до Таллинна, а также тартуское епископство. По явно преувеличенным данным Эрмеландского епископа Эберхарда, русские убили и захватили в плен во время этого похода 4000 человек и сожгли 52 приходские церкви.

Спустя 18 лет Нарва снова стала жертвой русских. В пасхальную ночь 9 апреля, когда горожане присутствовали на торжественной мессе в церкви, русские тайно проникли в город, разграбили его и сожгли дома. В июне того же года состоялось еще одно сражение, на этот раз на правом берегу реки Нарвы, в болоте, неподалеку от деревни Кутель или Кушель, при этом 20 немцев было убито, а русских удалось вытеснить за реку.

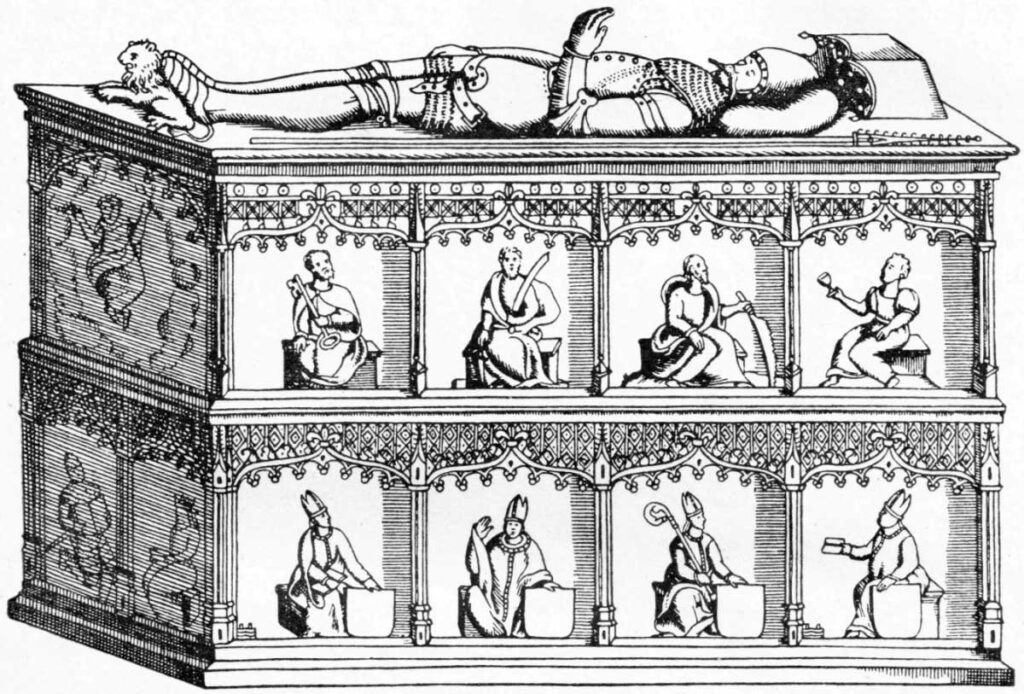

Чтобы защитить купцов от набегов русских, было решено начать строительство у замка нового форбурга. Это произошло, по-видимому, в 1341-1342 годах. Одновременно местные власти стали принуждать купцов к посещению Нарвы. Так, в 1342 году купечество жаловалось на представителя датской королевской власти Конрада Преена, что он заставляет их ехать на Святую Троицу к нарвскому замку несмотря на то, что строительство стен замка еще не было завершено.

Восстание эстов в 1343 году спустя год отозвалось эхом и в Алутагузе. Восставшие крестьяне осадили нарвский замок. И на этот раз к датчанам поспешили на помощь войска Ордена. Используя благоприятную возможность, они захватили замок и задержали датского наместника Конрада Преена. По-видимому, после этого замок так и остался в руках Ордена. У датских вассалов имелся долг Ордену в размере 1423 рижских марок, для погашения которого 24 января 1345 года они отдали нарвский замок Ордену на один год под залог.

В юридическом отношении нарвский замок принадлежал еще датскому королю. Королевский наместник Стигот Андерсон использовал это обстоятельство для того, чтобы предоставить Нарве новые права. 25 июля 1345 года он подтвердил право собственности городка на его поля, луга, пастбища, леса и воды, а также право на рыболовство вверх и вниз по течению реки вместе с правом преимущественной покупки угря в местах ловли. Без разрешения города и замка иногородние купцы не имели права торговать на реке Луге. В случае разрушения городка русскими бюргерам разрешалось перейти в форбург замка и строить там свои здания.

Это было одно из последних распоряжений датских властей относительно города. Уже 29 августа 1346 года датский король Вальдемар IV продал всю Эстонию вместе с городом Нарвой и замком Тевтонскому ордену. Начался новый период в богатой событиями истории города Нарвы.

(Продолжение следует)